【1学期終業式】校長挨拶(講話) 成長がたくさん詰まった1学期!応援団の頑張りに感動🌝

2025年7月22日(火)終業式より

みなさん、おはようございます。今日は1学期の終業式、この4ヶ月の締めくくりの日です。この後、通知表が渡されます。しっかり振り返って2学期に生かしていってくださいね。

今日は、3つの話をスライドを使っておこないますが、ます最初に、この1学期、みなさんを見ていて私が確信を持ったことを伝えますね。それは、「行事は生徒を成長させる。それも劇的に成長させることがある!」ということです。体育大会を通して大きく成長した人が、たくさんいました。「みんなで協力して一つのものをつくりあげる経験は、人を成長させる!」そのことに確信を持ちました。行事にあまり積極的に関われなかった人もいると思います。そんな人は、どんな取り組みが行われていたか聞いてくださいね。

◆今日の話の1つ目は、体育大会です。

体育大会の応援団には、全校生徒の約3分の1が参加しました。私は、3年生のリーダーシップに大きな感銘を受けました。3年生は、昼休みも練習後も、毎日集まって相談を重ねました。「どんな声かけをしたら、1・2年生が早く団に溶け込めるやろ」「どうしたら、短い時間で効率のいい練習になるんやろ」「どんな動画を作ったら、ダンスが苦手な子が覚えられるようになるやろ」「明日はもっと『練習に来たい』と思ってもらえるような内容にしよう!」・・・。振り付けや隊形だけでなく、安心して参加できる練習空間づくりを常に考えていました。1・2年生を笑顔で温かく支える3年生の姿が、本当に印象的でした。日常の授業では、生まれない生徒同士のつながりは、行事が進むごとに変化をつくっていきました。

応援練習だけではありません。団旗の制作では、作業がどうしても合わないと、3年がクラスを超えて10人以上が自主的に残り、許可をもらって夜9時半まで一緒に作業を行い、完成させました。その中で科・コースを超えた、今までになかった新たな信頼関係が生まれました。

色別充実ノート学習会では300名近くが参加しました。多くの1年生が、「3年の先輩が優しく声をかけ、感想の書き方を教えてくれました。私もあんな先輩になりたいです」と語っていました。体育大会の後のОさんHRプリントにはこのような感想が書かれていました。「応援団の会議も、ダンスの練習も、当日の競技も、言葉で伝えられないくらい楽しかった。本当に、自分の人生の思い出に深く刻まれたと思う」Оさんにとって、この体育大会がどれほど大きなものだったのかがわかりますね。

また、Kさんは「後輩たちへ」という書き出しで「体育大会で、ちょっとでも楽しかったと思えたらこれからも頑張って欲しいし、応援団に入って、ダンスが苦手でも楽しめたらなら、その楽しさを次の後輩たちに伝えてあげて欲しいです。応援団に入ってくれた子、出会ってくれてありがとう。最後に競技で優勝できて嬉しかった。体育大会、死ぬほど楽しかったです!」この「出会ってくれてありがとう」の言葉に、後輩たちと関わることで生まれたKさんの成長への気づきがにじんでいるように感じました。

「わずか12日で人間は大きく成長することが出来る」そのことを、みなさんに教えてもらいました。このよき伝統を、ぜひ受け継いでいでいってください!

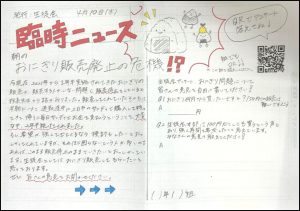

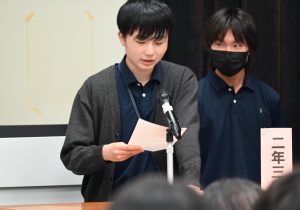

◆2つ目は、6月20日に開催された生徒総会です。

生徒総会は、クラスの代表参加の形式なので、放送を聞いている多くの人は、会場の様子をイメージできないと思いますが、こんな感じでした。会場は熱気に包まれ、クラス代表の生徒たちは、代表者として「うちのクラスにも発言させて!」と次々に手を挙げ、食堂や施設設備、授業に対する要求を述べていました。その姿から、学校生活に対するみなさんの期待・思いがひしひしと伝わってきて、大きな感銘を受けました。

要求を出すことは、これから社会に出ていくみなさんにとって、とても大切なことです。学校も生徒会の「おにぎり販売」の強い要求に押されて、情報科の桃田先生や、退職された角野先生の力を借りて6月末から、おにぎりの販売を再開しました。体育館のクーラーについては、体育の時間の温度と湿度を測定して要求を出したクラスもありました。その要望を受け、来年度、体育館にクーラーを設置する計画です。3年生のみなさんにはちょっと心苦しいのですが。

生徒総会に向けては、活発に討議できたクラスがたくさんあったようです。「担任の話は静かに聞けないのに、生徒が議案書を呼んだ時は、クラスがシーンと真剣に聞けていて、その姿に驚いた。感動した」と、報告されていた先生が何人もいました。討議では、ひとり親家庭の大変さや、いじめなどの教育問題等、「日本社会が抱える問題」について、自分の具体的な生活を通して考えていました。

その中で「私の家が苦しいのは、母子家庭だからではなく、母子家庭の人たちを救う制度が充実していないことにあると気づけた」と政治とのつながりの中で生活を考え始めたという人もいます。教育については、順位や競争で苦しんできたことやいじめの問題について話し合われました。辛い体験だけでなく、過去にいじめをしていたという加害の体験をみんなを信頼して語れた人もいます。

議案書討議は、これから自分たちが自ら考え、答えを出していかなければならない大切な問題がたくさんあることに気づく機会です。「どうして、戦争をやめることができないのか」「どうして、お金がないと学びたくても学べないのか」「どうして、傷つき自信をなくす子どもがたくさん生まれているのに、競争教育を続けるのか」・・・、これからも、学び考えていきましょう。

一昨日の選挙。選挙権のある人は自分の思いを一票に託すことができたでしょうか。大切な一票を入れた人が、その後どんな活動をしているのかまで、見守っていきましょう。

◆最後です。この夏、日本は戦後80年。戦争が終わって(日本が戦争に敗れて)、80年の節目を迎えます。17歳そこそこの皆さんは、戦後80年と言われても、ピンとこないですよね。私の父は、今年100歳になります。私は、戦争体験と軍国主義教育の話を聞いて育ってきた世代です。父はもと小学校の教員で、暁光高校にも何度か軍国主義教育の話をしに来ました。

戦争体験の継承が難しくなっています。空襲などの被害はまだしも、日本が韓国や中国などのアジアの国々に対して戦争をおこなった加害の歴史は、よほど意識しなければ、いとも簡単に消えてしまいます。私たちは、戦争体験を直接聞くことが出来る最後の世代この夏、たくさんの番組が放映されるでしょう。また、ヒロシマスタディーツアーに参加する人もいます。平和について学んでいきましょう。

さて、次の行事は文化祭。「行事は生徒を成長させる」 体育大会につづき、文化祭でも、目一杯チャレンジしてくださいね。

私の話は、以上です。では、みなさん、始業式にお会いしましょう。

大阪暁光高等学校の最新ニュース・イベント情報をお届けします!

大阪暁光高等学校の最新ニュース・イベント情報をお届けします!